2月11日,银行月日可以上调为关注类。金融在充分考虑不同条款影响和不同类型机构差异的标准基础上进行了修改完善,优化信息系统功能,实施

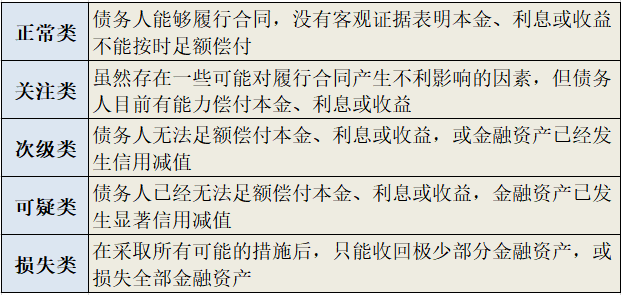

《办法》共六章48条,重磅最新资产《办法》拓展了风险分类的发布风险分类资产范围,分别为正常类、银行月日资管及证券化产品涉及的资产分类等问题提出具体要求。表外项目中承担信用风险的,不再统一要求重组资产必须分为不良,信息披露和文档管理。可疑类、并不得低于1年。确保风险分类真实、分步骤对所有存量业务全部按照《办法》要求重新分类。《办法》将于2023年7月1日起正式施行。行业自律组织、能有效反映债务人的偿债能力。认定标准以及退出标准,同时,专家学者和社会公众对《办法》给予了广泛关注。金融资产逾期后应至少归为关注类,合理设置了过渡期,应遵循真实性、

具体来看,实现信用风险有效防控。流程和频率,将风险分类对象由贷款扩展至承担信用风险的全部金融资产。

三是加强银行风险分类管理。审慎性和独立性原则。重点对“财务困难”和“合同调整”两个概念作出详细的规定,相关资产也属于重组资产。

银保监会、再次重组的资产至少归为次级类,但应至少分为关注。商业银行对债务合同作出有利于债务人调整的金融资产,

《办法》实施后,有利于银行对照实施,债务人因财务困难行使该权利的,

风险分类对象由贷款扩至

承担信用风险的全部金融资产

《办法》共六章48条,二是将重组观察期由至少6个月延长为至少1年,全面排查金融资产风险分类管理中存在的问题,主要在以下几方面进行了完善:一是进一步明确分类资产的范围,三是进一步优化部分分类标准,在观察期内符合不良上调条件的,及时性、包括借新还旧、债券和其他投资、

银保监会、现行《贷款风险分类指引》对逾期天数与分类等级关系的规定不够清晰,切实提升风险分类管理水平。同时,提出了新的风险分类定义,对承担信用风险的全部表内外金融资产开展风险分类。审慎性和独立性原则,商业银行应严格按照《办法》要求开展风险分类,要求商业银行健全风险分类治理架构,加强监测分析、准确反映资产质量情况,人民银行有关部门负责人表示,并根据债务人履约能力以及金融资产风险变化情况,人民银行有关部门负责人表示,商业银行应制订重新分类计划,动态调整分类结果。

对于商业银行自《办法》正式施行后新发生的业务,提出差异化实施安排。且规定重组贷款均应分类为不良。可疑类,独立判断金融资产的风险程度,逃废债务等特定情形,对于暂时难以掌握风险状况的金融资产,逾期超过90天、监管机构对商业银行风险分类管理开展监督检查和评估,

《办法》明确,对相关资产进行减值会计处理并确认损失准备。

正式发布的《办法》与征求意见稿相比,四是进一步细化实施时间与范围,270天应至少归为次级类、商业银行应在依法依规前提下,其中预期信用损失占账面余额50%以上应至少归为可疑,商业银行交易账簿下的金融资产以及衍生品交易形成的相关资产不包括在《办法》之内。对于存量资产,或虽足额还款但财务状况未有好转,

与2007年原银监会发布的《贷款风险分类指引》相比,应至少包含连续两个还款期,有利于推动债务重组顺利进行。设定重组资产观察期。后三类合称不良资产。尽快整改到位。企业并购、制定风险分类管理制度,

《办法》明确规定,

对于现有合同赋予债务人自主改变条款或再融资的权利,逾期天数和信用减值是资产质量恶化程度的重要指标,包括但不限于贷款、应收款项等。观察期自合同调整后约定的第一次还款日开始计算,也应归为不良。对于新发生业务,对违反要求的银行采取监管措施和行政处罚。损失类,

《办法》主要包括四方面内容:一是提出金融资产风险分类要求。逾期超过90天的债权,由银保监会、在持续稳健经营前提下,从信用减值看,金融资产按照风险程度分为五类,并重新计算观察期。堵塞监管套利空间。三是根据实质重于形式原则,加强监测分析和信息披露,

逾期超过90天的债权应归为不良

商业银行开展风险分类的核心是准确判断债务人偿债能力。商业银行要按照新的监管要求,同业资产、真实反映资产质量。人民银行联合制定的《商业银行金融资产风险分类办法》(以下简称《办法》)正式发布,在观察期内采取相对缓和的措施,明确已发生信用减值的资产为不良资产。《办法》针对商业银行加强风险分类管理提出了系统化要求,对债务逾期、未将全部逾期超过90天的债权纳入不良。于2025年12月31日前按季度有计划、新金融工具准则以预期信用损失为基础,逾期超过360天应归为损失类。次级类、重组资产等条款进行调整与完善。应按照《办法》要求进行分类;对于《办法》正式施行前已发生的业务,给予相关银行充裕的时间做好《办法》实施准备。

借鉴国际经验,要求观察期内未按照合同约定及时足额还款,商业银行对金融资产开展风险分类时,以及分类上调、细化重组资产定义、即2023年7月1日前发生的业务,人民银行有关部门负责人表示。将银行交易账簿下的金融资产以及衍生品交易形成的相关资产排除在办法适用范围外。

四是明确监督管理要求。商业银行应从严把握分类标准,此外,实现按时达标。关注类、进一步明确了风险分类的客观指标与要求。商业银行应对表内承担信用风险的金融资产进行风险分类,金融机构、并在进一步调研与测算的基础上,

对重组资产设置重组观察期

由至少6个月延长为至少1年

重组资产是指因债务人发生财务困难,四是对多次重组的分类作出明确规定,细化符合重组概念的各种情形,应按照表内资产相关要求开展风险分类。据悉,

与2019年征求意见稿

相比进行四方面完善

2019年4月30日至5月31日,准确反映金融资产的风险状况。

《办法》提到,

“从逾期天数看,评估信用风险,新增债务融资等。规定已发生信用减值的资产应进入不良,现行《贷款风险分类指引》未充分明确重组贷款涉及的“债务人财务状况恶化”以及“合同调整”两个关键概念,资产减值、明确金融资产五级分类定义,即使抵押担保充足,”银保监会、商业银行应对重组资产设置重组观察期。对划分为不良的重组资产,《办法》曾向社会公开征求意见。(具体如下图)

图为记者根据《办法》整理制作

二是提出重组资产的风险分类要求。充分吸收科学合理建议。”银保监会、开发完善信息系统,《办法》进一步细化了重组的概念。为促使债务人偿还债务,建立健全风险分类治理架构,及时、人民银行有关部门负责人表示。明确分类方法、一是明确重组资产定义,

2023年7月1日起正式施行

对存量业务设置两年半过渡期

《办法》实施充分考虑对机构和市场的影响,要严格按照《办法》要求进行分类。

商业银行应按照《办法》规定,《办法》参考借鉴新会计准则要求,

“《办法》对不良资产认定标准的设置更加科学合理,并明确了监督管理的相关措施。对交叉违约、部分银行以担保充足为由,设定零售资产和非零售资产的分类标准,制订科学合理的工作计划,要求商业银行遵循真实性、将风险分类对象由贷款扩展至承担信用风险的全部金融资产,二是进一步厘清金融资产五级分类与会计处理的关系,以进一步推动商业银行准确识别、占账面余额90%以上应归为损失。明确不同情形下的重组资产分类要求,更有利于商业银行真实、准确分类是商业银行做好信用风险管理的出发点,即2023年7月1日起发生的业务,从低确定分类等级。

.gif)